Tabla de contenidos

Sobre este libro

Historias de Costaymar es mi primer libro de cuentos. Narra las pequeñas peripecias de unos pocos seres humanos dentro de la historia futura posible de la humanidad en uno de los planetas donde ha emigrado. Las épocas y lugares son disímiles, pero un hilo conductor los recorre a todos: el descubrimiento del lugar que ocupan los personajes en la gran historia que les ha tocado vivir, en un mundo que no eligieron y que no deja de recordarles que son extranjeros.

Aunque los cinco textos (cuatro relatos de mediana longitud y una corta epístola final) pueden leerse independientemente, me permito sugerir al lector que respete el orden en que aparecen. Al final encontrará una breve referencia de la astronomía, la geografía y el calendario utilizados.

El lector interesado en el proceso de escritura de los cuentos y en otras noticias sobre este libro puede seguirme en Medium y/o remitirse a la página de Facebook de Historias de Costaymar.

La portada es de Marisa Licata.

Pablo D. Flores, Rosario, 20 de agosto de 2014.

Solo en el alto cielo

Prefacio

El siguiente relato recoge el encuentro entre el periodista Tidama Tospay y el aeronauta Earow Sampi, quien fuera el primer hombre en llegar a la estratósfera de nuestro planeta en un globo aerostático. Está basado casi en su totalidad en los fragmentos del diario personal y otras notas privadas de Tidama, hasta ahora inéditas. Hemos decidido limitar al mínimo las notas editoriales para no perturbar el flujo de la lectura. Donde fue necesario completar lagunas menores hemos recurrido a la autobiografía de Tidama.

Tidama Tospay Lukashi (932-1032) se ganó su merecido lugar en la literatura con su narración novelada de la construcción del Ferrocarril Transcontinental. Esta obra monumental dejó en la sombra muchas de sus contribuciones al periodismo investigativo, con el cual su autor se inició en las letras y que continuó ejerciendo, de una u otra forma, hasta su muerte. Entre ellas se destaca su biografía de Earow, Solo en el alto cielo, que fuera publicada en 1003 con escaso éxito editorial.

Earow no llegó a ver esta obra, y los lectores de Tidama perdieron también la oportunidad de conocer los detalles del encuentro entre el aeronauta y el periodista, entrelazado (como veremos) con las noticias de un momento crucial en la historia de nuestra especie. Esperamos que este relato pueda llenar, humildemente, ese hueco.

Dhab’ri Itoki Hansag, Bhandi-no-Katare, 1060-primavera-5.

§1

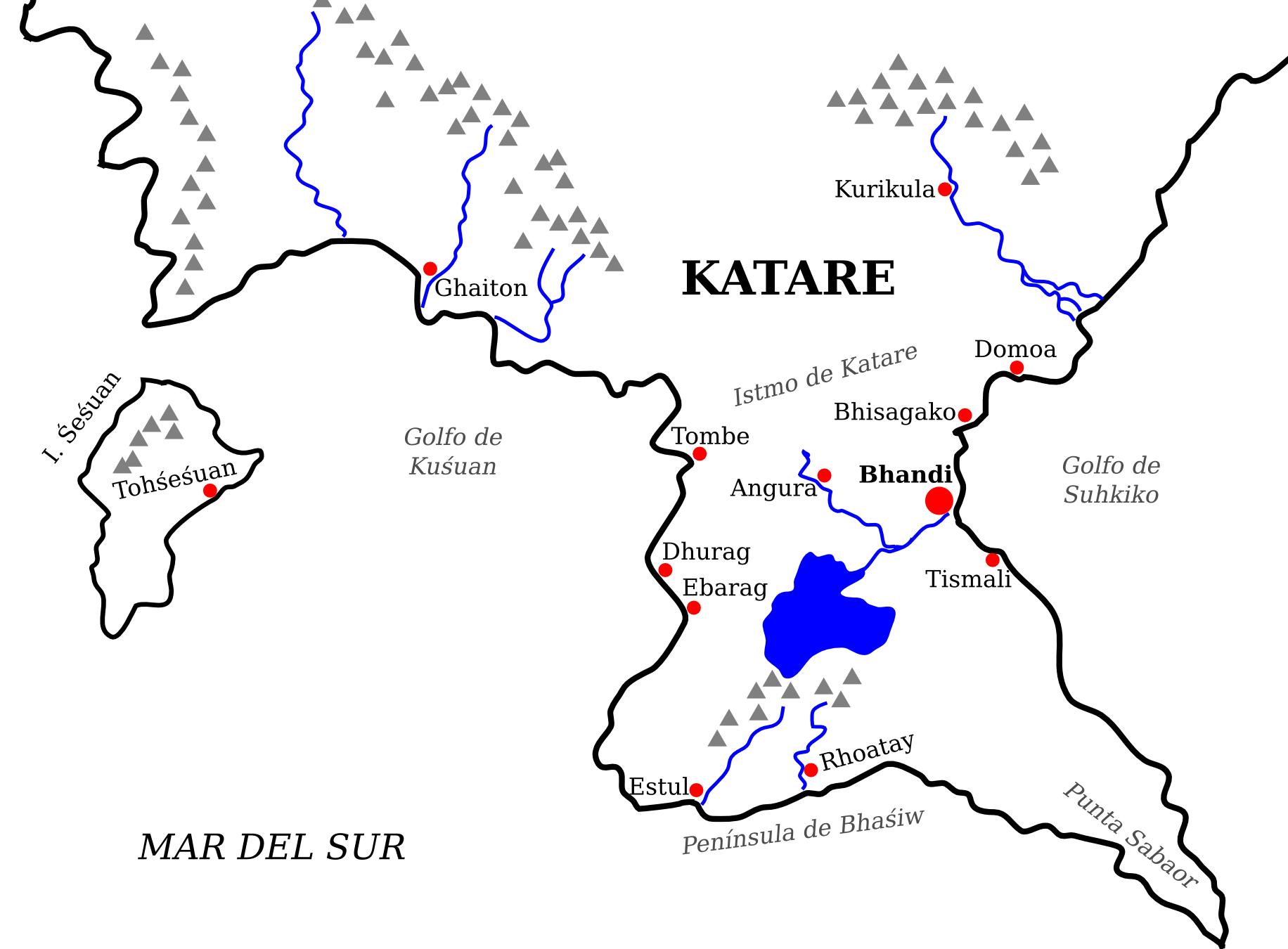

Ghaiton, 997-primavera-64. Estoy en la estación de trenes, esperando el automóvil que los militares prometieron enviar por mí. Han sido ocho horas desde Bhandi. He dormido bien en mi camarote, pero el tren no es especialmente cómodo.

Medianoche. En el hotel. No he tenido tiempo de tomar notas mientras estaba en la base. De hecho, no está permitido hacerlo. Tampoco tomar fotos. Nadie me prohibió bocetar la nave del espacio, sin embargo, y aquí estoy con unos cuantos dibujos bastante torpes de algo que parece una aguja de treinta metros de altura, blanca, con la palabra DAKEAM escrita verticalmente en rojo. Me dicen que dakeam es el nombre de una flor. Como citadino ignorante que soy, no sabría diferenciar una flor silvestre de otra más allá de los rasgos más groseros. De todas maneras no puedo imaginarme que puede tener que ver un cohete cargado de explosivos con una flor. Es poco impresionante; como mucho, puede causar un efecto en aquellas personas que se impresionan ante objetos excesivamente grandes. Pensar que esa gran aguja blanca un día se elevará por sus propios medios hasta el cielo es asombroso, pero soy incapaz de sentir ese asombro en abstracto, y así deberá seguir siendo, puesto que el lanzamiento no será abierto al público. El director de toda la operación, un tal Kalipun (oficial militar y científico), así me lo ha asegurado, en medio de firmes disculpas.

§2

Primavera-65. En el tren. El viaje de vuelta no es bonito. La única parte remotamente interesante es la vista de las montañas de la Cadena Central y los valles al pasar del Istmo a la Península. Me he quedado pensando. No he traído nada de valor de la visita a Base Magur. En Ghaiton hay gente algo preocupada de que los militares hayan montado toda esa operación allí, a pocos kilómetros; no se dan cuenta de que algo así alimenta a casi todas las industrias y servicios que dan dinero a una ciudad, desde la venta de tornillos hasta la prostitución. Hacía más de diez años que no iba a Ghaiton, y no puedo recordar por qué fui la vez anterior, que fue la primera, ni imaginarme por qué: es un lugar aburrido, sin más atractivos que una playa con demasiadas piedras cortantes. Kalipun insinuó ayer que los lanzamientos se realizan desde allí porque, si algo falla, es poco probable que el cohete caiga sobre algo o alguien importante. Dudo que sea consciente de este único desliz. Por lo demás pasó toda nuestra entrevista insistentemente intentando enseñarme cuál es su trabajo con ayuda de un pizarrón y de ecuaciones. Con los dioses como testigos, le diré a Shinoa, no soy uno de esos literatos que se jactan de no entender nada de matemáticas, pero no puedo ni quiero escribir sobre ecuaciones. Como con la descripción abstracta de un cohete levantando vuelo, simplemente no puedo experimentar ninguna emoción con ellas; necesito verlas en acción. Y Kalipun es un burócrata muy eficiente cuya tarea es espantar a los periodistas, y lo ha logrado. Eso, o es un pelmazo.

Novena hora. Llegando a Bhandi. Una lástima que no me hayan dejado tomar fotos. La base es un lugar tan plano y aburrido que ya estoy olvidando cómo es. Muchos soldados, eso sí, y mucha gente fingiéndose ocupada.

De vuelta de la oficina. ¡Uff! Si lo que ocurrió no hubiese sido tan predecible, tendría que pensar que soy vidente. Shinoa exige que escriba sobre el viaje a la base. Cree que soy una máquina, como Haraki, o que puedo componerle una oda a cualquier tontería, como Dhernag. (Le he mencionado a Haraki en esos términos; no puedo hablarle mal de Dhernag, porque están en esa fase de admiración servil por él que suele sobrevenir después de que un número de la revista se ha vendido bien gracias al relleno pseudopoético que Dhernag aporta.) No me han dejado tomar fotos; no he podido entrevistar a nadie que tuviera un rostro humano; ¿qué quiere que haga con eso? Sí, es un desarrollo científico increíble; es la primera vez que el hombre saldrá al espacio. Pero el proyecto está siendo manejado con tanto romanticismo como si se tratase de fabricar clavos. No tengo nada en qué apoyarme.

§3

Primavera-66. Almorzando. Hace cada vez más calor aquí, pero en realidad estoy hirviendo de furia. Pensé que Shinoa lo había entendido ayer por la tarde, cuando después de otro viaje infernal quise mostrarle que necesito, cuanto menos, un poco de tiempo para sacar agua del pedregal donde me ha desterrado. Pero esta mañana me esperaba con las mandíbulas apretadas, listo para la pelea. Me acerco cautelosamente, saludo, y recibo por toda respuesta el golpe de un librito contra el pecho (se supone que debía atraparlo con las manos, imagino, aunque no descarto nada). En la tapa se lee “Pioneros de todos los tiempos”. Es una cosa polvorienta y mal impresa con un contenido que no desentona. “Algo para que te dé ideas”, gruñe Shinoa. Se trata de una recopilación biográfica de héroes y aventureros varios, los primeros (o, para ser justos, los más famosos) en llegar a tal o cual lugar o lograr tal o cual cosa. Shinoa apunta con el dedo; abro el libro por un señalador que él ha puesto ahí. Leo el nombre de Earow Sampi. “Algo para que busques a quién entrevistar”, ruge Shinoa. Le digo que a juzgar por el libro y los sucesos que narra, esos héroes desenfocados deben estar ya todos muertos.

Treceava hora. En la hemeroteca. La idea no está mal. No soy rencoroso ni injusto: la idea no está mal. Earow tiene como ochenta y cinco años pero no hay razón para que esté muerto; si el librito no miente, ha sido un hombre atlético y sano. Sus últimas apariciones públicas notables datan de décadas, pero unos fans de los globos aerostáticos hicieron un evento en su honor hace apenas un año y medio, en el quincuagésimo aniversario de su ascenso a la estratósfera, y por alguna razón (espacio de sobra, probablemente) esa conmemoración del mundillo (¡sí, hay un mundillo de los fans de los globos!) llegó a las páginas del Anunciador de Domoa. Citan unas palabras del viejo, recordando a su hermano, un militar retirado que en su época montó una agencia de vuelos en globo de aire caliente (por lo visto la flotación aérea está en la familia). El hermano lleva muerto diez años; espero no llegar tarde al otro.

Noche. He llamado a Guspagar en Domoa, con quien siempre puedo contar, y él me ha prometido averiguar si el viejo todavía vive (da por hecho que sí) y dónde. Me dice que es una celebridad local, aunque por su tono deduzco que se trata más bien de una parte del paisaje.

§4

Primavera-67. Nada de parte de Guspagar todavía. Shinoa parece haber perdido interés, pero no confío en él. Está esperando que yo crea que ha perdido interés y me deslice hacia otras tareas para saltar sobre mí diciendo que no cumplo con mi tarea asignada.

Mediodía. Transmisión desde Base Magur. El Dr. Kalipun sale brevemente por radio anunciando el éxito de la misión Dakeam-3. Hay una cápsula o pelota de metal dando vuelta sobre nuestras cabezas, en el espacio, emitiendo unos bips radiales en el vacío. Es nuestro deber patriótico y nuestra obligación moral humana extasiarnos por esto. Más tarde lo veremos por televisión junto con el presidente. ¿Habrán tomado imágenes del lanzamiento estos idiotas?

En casa, luego de la cena. Estrategia muy rara. No entiendo la televisión. Hay imágenes del lanzamiento del cohete, sí; es bastante espectacular. Nunca habría imaginado que enviar unos pocos kilogramos al espacio insumiera tanto estruendo y tales columnas de fuego. A la vista de eso no es rebuscado adivinar que no han transmitido en vivo por miedo a que todo el asunto estallara en pedazos; hay simplemente demasiado combustible inflamable, demasiado poder destructivo allí, por muchas pruebas que hayan hecho antes. (Dakeam-1 y Dakeam-2 fueron fallos resonantes. Recuerdo que Kalipun se refirió de pasada a ellos como “hitos en nuestro aprendizaje”, lo que me recuerda a ese dicho sobre cómo quisiéramos ganar la experiencia de los viejos sin pasar por sus experiencias ni tener que llegar a viejos para aprovecharlas.) Hasta allí todo bien, pero después de unos pocos momentos han achicado y movido el recuadro a una esquina y puesto en frente a hablar al presidente, quien a su vez ha presentado al Dr. Kalipun. Kalipun habla con otra voz cuando está en televisión. No estoy tan seguro, ahora, de que sea un pelmazo. El otro día escribí que su función parecía la de espantar al periodismo; debo tachar eso. Quería espantarme a mí y probablemente a los pocos que se atreviesen, como yo, a invadir gentilmente su espacio privado en la Base, controlado pero expuesto. Ante los micrófonos oficiales es pulcro, burocrático pero profesionalmente encantador. Está infinitamente orgulloso de su rol en el proyecto y no le molesta mostrarlo, lo cual puede hacerlo ver pedante, supongo, a una parte de la audiencia. No estoy seguro de lo que yo pienso, pero tengo que respetar a un hombre capaz de tal versatilidad.

§5

Primavera-68. Parada para almorzar. Estoy en El Escondite. Hace un rato Guspagar me llamó a la oficina. Dice que vio a Earow. Ha visto la foto del diario de hace un año y medio y asegura que no puede haber error en la identificación. Desgraciadamente no lo ha podido seguir hasta su casa, o hacia donde fuera que estuviese yendo. Estaba con una mujer, su esposa, presumiblemente. Iba con bastón. No puede seguir el rastro. El problema con Guspagar es que es vecino de Domoa, y si hay algo de lo que los domoatas desconfían más que de los extraños es de sus propios vecinos. Tendré que ir.

En la estación de trenes. Shinoa está de acuerdo en que debo ir a Domoa. Vengo a sacar el pasaje. Podría venir mañana mismo pero prefiero adelantarme y conseguir un camarote bueno. Pasaré el resto de la tarde en casa, ya que la redacción está irrespirable, tanto por el calor como por el ánimo belicoso del susodicho.

§6

Primavera-69. En el tren a Domoa. Recordé recién ayer por la noche que cuando éramos pequeños solíamos veranear en Domoa. Creo que no he vuelto en veinticinco años. Había unas olas muy altas (para niños) y mamá odiaba que nos adentráramos en el mar, aunque el peligro era mínimo; uno puede andar cincuenta metros sin perder pie, al menos cuando no hay mareas de perihelio. Supongo que para un adulto serán cien metros o más. El agua es razonablemente fresca y no hay rastro de los sundaoki que muerden los tobillos ni los dampula que los aguijonean en las playas de Bhandi.

Aún en el tren. Soy un idiota. No me he traído traje de baño.

Llegando a Domoa. Ha sido un lindo viaje, casi todo a la vista del mar. No recordaba que hubiese estos paisajes agrestes a tan pocos kilómetros de Bhandi. De un lado el mar, hoy muy calmo, y del otro bosquecillos de idmalah y de kutamu: verde alto, claro y esbelto contra verdinegro frondoso y (todavía en esta época) algunas flores amarillas chamuscadas. El aspecto mustio de las flores me recuerda cuán terriblemente caluroso es Domoa para los que no se pasan el día metidos en el mar, incluso faltando todavía más de tres novenas para el verano. Los niños no perciben esas cosas, pero la imagen de mi madre abanicándose frenéticamente bajo una sombrilla mientras nos vigilaba ha vuelto a mi mente de pronto.

Cenando en el tren de vuelta. No puedo quejarme de la calidad de la comida, aunque el vagón comedor es un robo en toda regla. Si no hubiese espantado a R. con mi honestidad y mi devoción al trabajo (¡ja!) podría haber tenido una mujer esperándome con comida caliente en casa, pero en vista de la imposibilidad de esa perspectiva…

Terrible calor, como lo adivinaba. Anduve un buen rato por las calles, afortunadamente bien arboladas; encontré a Guspagar trabajando y me apuntó a un par de lugares, pero nada. En el catastro no hay ningún inmueble a nombre de Earow. El municipio no tiene como política entregar a extraños las direcciones fiscales de los ciudadanos. Earow trabajó mucho tiempo en una fábrica de herrajes y cosas similares; el capataz, un hombre viejo, dice recordarlo y haberlo visto, pero no sabe dónde vive; se casó con una mujer más joven que él y se mudaron juntos a un lugar apartado, según parece. Guspagar también me aconsejó preguntar en unos negocios de la playa. Earow fue nadador, sin llegar a nivel de competencia, y hasta no hace mucho, a pesar de sus años, solía vérselo por allí, de manera que alguno de sus viejos compañeros, o incluso los guardavidas, podrían saber algo.

Nada por ese lado otra vez, pero: mientras voy sudando y maldiciendo por la arena, buscando la sombra cada vez más exigua de los idmalah, una mujer mayor, morena, frágil, que misteriosamente fresca como una lechuga recoge conchillas de bharkul, me ve, reacciona indudablemente a mi aspecto de cachorro perdido, y me pregunta qué hago por allí. Le digo; me dice que Earow era un hombre muy guapo (sonrisa pícara) y que siempre se lo veía en La Duna, un café-bar que queda por allí (señala). Naturalmente, La Duna es el café más antiguo y más típico de toda la playa de Domoa y yo lo conozco, tanto como un niño puede conocer un lugar para adultos. Agradezco, beso las mejillas arrugadas, me voy, llego con mis últimas fuerzas a La Duna, que está abierto y (bendito sea) tiene el aire acondicionado funcionando.

La frase hecha a veces tiene su lugar: todo está como la última vez. Veo vidrio, cristal coloreado, superficies de metal pulido como espejo, madera oscura, mosaico gastado, todo ello congelado en el tiempo de una forma que sólo alguien sin corazón podría llamar “pasado de moda”. Papá solía entrar, elegir una mesa junto con mamá (por un común acuerdo efectuado a base de miradas) y pedir para ambos su combinación favorita, una “bala” de café concentrado, quemante, más un “espumante” de café helado batido con crema de ghoshow, que estaba vedada a nosotros por alguna razón sólo conocida por el pediatra. Entro recordando esto, me siento y pido, sintiéndome absurdamente culpable, un combo de bala y espumante. Es el paraíso. El mozo tiene pinta de ser el mismo que hace veinticinco años; camina lentamente y escucha poco, pero no le tiembla el pulso al servir. Le pregunto por Earow. Eso atrae su atención; se lanza a una serie de anécdotas inconexas. Media hora después (no hay otros clientes, he monopolizado el lugar y el mozo me ha monopolizado a mí) llegamos a un punto donde puedo insertar un preludio a mi retirada. El mozo percibe esto o el mensaje llega finalmente a su cerebro y pregunta: “¿Pero usted está buscando a Earow?”.

Earow no viene más a La Duna, me dice; le cuesta caminar y con seguridad no aparecería por el lugar en una silla de ruedas. Se ha mudado con su esposa, una señora muy amable y que lo cuida mucho. No lo encontraré en ningún registro oficial porque la casa es de la mujer. ¿Está buscando desaparecer? ¿Deprimido, quizá? No, no lo cree así el mozo de La Duna; Earow siempre fue “muy práctico”. La expresión evidentemente significa algo, pero no indago más; tengo el nombre de la mujer y el vecindario donde vive.

El tren está entrando a Bhandi.

§7

Primavera-70. Feria de séptimo. Un periodista nunca descansa. Me siento a escribir lo que anoche no he podido. Tuve que volver a la oficina para avisarle a Shinoa cómo me ha ido, ya que no atiende el teléfono. Transcribo aparte la entrevista con Earow.

[N. del E.: La entrevista inicial a Earow aparece, con ciertos recortes aparentes, en la biografía del mismo. Los apuntes tomados por Tidama en ese momento se han perdido.]

El viejo me pareció muy agradable. Vive en una casa bonita pero discreta en un barrio del Perímetro Norte de Domoa. No fue difícil encontrarla. Domoa ha crecido mucho pero, a diferencia de Bhandi, ha mantenido su grilla de calles en escuadra casi perfecta, paralelas y perpendiculares a la playa. Imposible perderse. En Bhandi uno ya no puede confiar en su condición de ciudadano de toda la vida, especialmente en las afueras, porque el crecimiento ha sido caótico en los lugares donde los migrantes del campo y de los pueblos pequeños se han ido afincando sin esperar un trazado definitivo de las calles. Alguien podría insertar aquí una reflexión sobre el paralelismo entre esa topografía urbana y las actitudes sociales. Domoa, geométricamente ordenada, es conservadora y provinciana; Bhandi, perdida toda simetría, tiene la rudeza de las masas que apenas se reconocen como miembros de un cuerpo urbano. Lo dejo; no soy un sociólogo y esta analogía quizá sea una forma pueril de especulación.

La casa de Earow está bien a la vista pero no tiene número; sólo el nombre de la familia de su mujer, Penadao, en una placa de madera junto a la puerta. Mis padres se hubieran sentido muy incómodos con la idea de que un hombre casado dejara su casa para irse a vivir bajo el techo de su mujer. Hoy eso no es raro. Earow no quiso comentar sobre el hecho. Su casa era vieja y fea, ésta es más nueva y está mejor cuidada, dice. Le creo.

La mujer se sienta con nosotros y noto que me observa, como si yo fuese un posible depredador. El viejo tolera y supongo que alienta hasta cierto punto esa vigilancia, hasta que alguna señal inaudible entre ellos le indica a la mujer que ya no será necesario o prudente, más o menos en el momento en que Earow comienza a entusiasmarse al hablar de su vida inmediatamente anterior a la fama. Recuerda a la perfección detalles técnicos, tiempos perdidos en resolver problemas de ingeniería, montos de dinero, materiales. Hace cincuenta años muchas personas habían subido en globo hasta lo que se creía el máximo alcanzable y ya nadie pensaba en ir más allá. Earow tuvo que inventar métodos y hacerse de conocimientos que nunca había adquirido formalmente. No me es difícil notar en sus palabras que disfrutó más ese período que el ascenso en sí. Me cuenta de su compañero de trabajo, un ingeniero mecánico brillante que nunca quiso salir en las fotos ni subir a la estratósfera en el vuelo de la gloria; recuerda a su hermano mayor, que hacía paseos en globos de aire caliente para gente de dinero y que invirtió sus ahorros, consiguió publicidad y se convirtió (brevemente) en el “vendedor” del proyecto y en experto tranquilizador de burócratas del gobierno y la milicia, tareas que repugnaban al Earow más joven; dedica (bajando la voz para que su mujer no escuche) unas palabras a su novia de entonces, una belleza, y además fotógrafa. Las fotos están en un mueble; las busca; son buenas, mucho mejores que las fotos rígidas, oficiosas, demasiado oscuras y peor impresas del libro que me dio Shinoa. En algunas se ve un gran depósito o taller con una cápsula hermética a medio armar; en otras, Earow y su ingeniero, evidentemente sin posar, sucios de grasa y sudor, con herramientas; en un par, Earow orgullosamente parado junto a la cápsula lista para llevarlo al cielo, o quizá de vuelta de él.

Le pregunto qué opina de la reciente “conquista del espacio”; bufa. La ciencia es maravillosa pero hay que ponerle un rostro humano para que el público pueda apreciarla, y una bola de metal que emite ruiditos por radio no sirve a ese cometido. Eso dice; concuerdo sin ser efusivo. Sobre Kalipun (que está en la tapa del diario que el viejo leía un rato antes de llegar yo): es una lástima que ocupe el lugar de preferencia; si es cierto que la próxima misión será mandar un hombre al espacio, será mejor que los burócratas dejen de llevarse el crédito. Le aclaro que Kalipun tiene estudios técnicos. Farfulla algo y se cierra; no le cae bien, es evidente. ¿Resentimiento antiintelectual? Pero Earow no es un ignorante. Ha de ser no más que esa cuestión, ya algo pasada de moda, de la importancia de que un hombre “ponga el cuerpo” (mi padre, que no era poco tradicional, a veces lamentaba sólo medio en broma que un hombre ya no tuviese necesidad de aprender a usar un arma para defenderse de los animales salvajes al salir de su casa; entiendo que él nunca usó una, aunque mi abuelo probablemente sí).

§8

[N. del E.: en este punto faltan varios días de notas. Inmediatamente después hay varios recortes de periódico, que transcribimos. Dejamos aparte las breves acotaciones de Tidama.]

Ghaiton, primavera-77. Buena parte de los habitantes de esta ciudad despertaron sobresaltados esta madrugada, alrededor de la hora vigesimoquinta, a causa de una fuerte explosión. La incertidumbre y la intranquilidad reinaron hasta poco después del mediodía, cuando el oficial militar en jefe de la Base Magur, Malmura Ehpay, emitió un comunicado explicando el hecho. Según Malmura, un tanque de combustible para cohetes sufrió una avería durante una prueba de ensamblaje para la futura misión Dakeam-4. El combustible, altamente inflamable, provocó una deflagración que Malmura calificó como “afortunadamente más ruidosa que destructiva”. No hubo heridos ni víctimas fatales que lamentar. El líder del proyecto Dakeam, Dr. Kalipun Raele, habló más tarde con Radio Región G y precisó que, aunque se produjeron daños importantes en algunas de las instalaciones de lanzamiento, las mismas no provocarán retrasos en las misiones previstas. Como ya se indicó oportunamente, la misión Dakeam-4 será un lanzamiento tripulado, que partirá, de no mediar condiciones meteorológicas adversas, el último día de la estación. [El Pregón de Ghaiton, edición vespertina, en tapa.]

Bhandi, primavera-81. En el día de ayer Base Magur despejó finalmente el interrogante que tenía en vilo a los seguidores del proyecto espacial: ¿quién será el piloto? La respuesta es Kuparo Lhene Madaroa, un joven oficial de 25 años de edad (ver foto), que se ha estado entrenando en el mayor de los secretos, y bajo estrictas condiciones, junto con otros candidatos. Kuparo es soltero, ingeniero mecánico y aficionado a las carreras automovilísticas. Lamentablemente este cronista no ha podido hablar con él personalmente, debido a la excesiva discreción de la milicia. Parece que los periodistas somos más peligrosos que tanques de combustible explosivos. [¡Noticias Ya!, pág. 3.]

Bhandi, primavera-90. El Dr. Kalipun Raele, jefe del proyecto Dakeam, ha confirmado que el lanzamiento de la primera misión espacial tripulada será dentro de una novena y que, como ya lo había adelantado la comandancia de Base Magur, el piloto será el oficial ingeniero Kuparo Lhene. Consultado sobre la total ausencia pública de Kuparo, el Dr. Kalipun explicó que el piloto, aunque está de muy buen ánimo, prefiere no tener contacto con la prensa, y puntualizó que tanto él mismo como los jefes militares consideran conveniente esta postura. Dakeam-4 llevará a Kuparo hasta más allá de la atmósfera de nuestro planeta en una cápsula especialmente diseñada para soportar el posterior reingreso. Las aceleraciones y maniobras requeridas pondrán a prueba la resistencia fisiológica del piloto. Como en la anterior ocasión, el despegue no será televisado en vivo. [Noticias de la Capital, pág. 12.]

§9

[Las siguientes son notas sueltas de Tidama, sin fecha, algunas de ellas marginales a recortes de periódico.]

¿Qué explotó? ¿Realmente ningún herido ni muerto? Esperaré algunos días para creérmelo. Muy bueno aquello de que no habrá retrasos. Si no hay realmente ningún herido, casi podría imaginar que hicieron explotar algo a propósito. Mucha gente ya ni leía las noticias del programa espacial.

Kuparo Lhene Madaroa (972-). ¡Tan joven! Averiguar más datos. Un crimen que no nos dejen hablar con él. Sospecho de Kalipun. Mecánico como Earow, aunque con título. En la época de Earow todavía no se estilaba. ¿Su socio? Llevaré ese tema a nuestra próxima entrevista. El viejo narra bien su historia, pero necesito algo que lo conecte con el presente.

¿Están tratando de borrar a Kuparo? Los militares aman el secreto pero les gustan los héroes jóvenes y entusiastas. Debe ser Kalipun sin duda. Ningún pelmazo, no señor.

Otra vez lo de la televisación. Quizá deba ir hasta Ghaiton. La hora no es secreta. Algo debería verse. Son ocho horas de tren pero puedo ir antes para descansar. Shinoa me pagará el pasaje y una noche de hotel, creo. Estamos en mejores términos pero sé que prefiere no verme en la oficina.

¿Averiguar sobre Kalipun? El dossier oficial entregado a la prensa es, como de costumbre, una bazofia. Instituto de Física e Ingeniería de Bhandi, luego Academia Militar de Angura. ¿Quién es este hombre? Casado, pero nadie dice una palabra sobre su mujer o sus hijos, si los tuviese. Perfil bajo, naturalmente.

§10

Verano-1. Desayuno. Hotel Gorbakan, Ghaiton. Este hotel es pequeño y deprimente, pero lo despojado del lugar me ayuda. Y tiene una ventana hacia el norte aquí en el salón comedor. Anoche los parroquianos lo llenaban conversando sobre el lanzamiento de la mañana. No puedo decirme decepcionado. Los militares fueron puntuales: a la hora segunda y un par de décimas, todos parados afuera mirando al norte, vimos (primero) y escuchamos (un poco después) una gran columna de fuego ascendente, que se torció de a poco, rematada por una aguja de metal pequeñísima. La aguja se partió en pedacitos que fueron cayendo mientras el cohete subía y se inclinaba hacia el este. Vimos caer una, luego otra y luego nada más, pero un par de aficionados con binoculares aseguraron que Dakeam-4 seguía en camino, hasta que ellos tampoco pudieron ver nada más.

A la hora octava comenzaron a llegar los rumores y poco después la radio confirmó que todo había salido bien. Encendieron la televisión del comedor y a quién veo, sino a mi amigo el Dr. Kalipun, con una sonrisa de oreja a oreja y sin embargo tan controlado y sereno en apariencia como un borracho que llega a casa tarde y tiene que convencer a su esposa de que sólo ha bebido un vaso. Creo que honestamente cree que el mérito es todo suyo y no del joven que prestó literalmente su cuerpo a la ciencia. (Me estoy volviendo mi padre.) Dice que hay unas fotos increíbles pero las cámaras no las enfocan. Kuparo está bien; vemos una foto suya, sonriente, con el casco puesto, de manera tal que apenas se ven los ojos y la nariz.

En el tren a Bhandi. He llamado a casa de Earow en Domoa. El viejo está de buen humor. Le prometo que iré a visitarlo en cuanto pueda. A Shinoa le han gustado los extractos de nuestra charla hasta ahora pero quiere que el viejo hable sobre esta excitante nueva era de exploración de los confines espaciales (sic).

§11

[Recorte de periódico.]

Bhandi, verano-1. El gobierno ha comunicado oficialmente que la misión Dakeam-4 ha sido un éxito. La cápsula con el piloto se separó de la etapa propulsora del cohete según lo previsto, alcanzando una altura máxima de 166 km sobre la superficie de nuestro planeta. La cápsula cayó en una zona rural en las afueras del pueblo de Numpute, pocos kilómetros al oeste de Kurikula. El piloto saltó en paracaídas poco antes, aterrizando en un campo de cultivo, para sorpresa de varios de los habitantes locales. Fue escoltado como un héroe hasta la sede del gobierno local, donde el ejército lo recogió poco después. [El Informador, en tapa.]

§12

Verano-2. En la oficina. Recolecto los resultados de mis pesquisas hasta ahora. En Angura no quieren darme datos de Kalipun. Tampoco en el Instituto, al principio, aunque con civiles es más fácil vencer la resistencia a entregar información. Resulta que el dossier de Kalipun dice que egresó del Instituto a los veinte años, luego de una carrera corta, pero en el Instituto una señora muy amable con la cual he tenido que usar todos mis encantos me permitió copiar unas notas bastante malas y unos nombres de profesores con los cuales tendré que hablar. No hay signo de tesis o trabajo final y la fecha no concuerda.

[Varias hojas perdidas; la siguiente nota comienza por la mitad, con fecha aparente de verano-4.]

(…) Ruiki me confirma que en la Academia no se aceptan ingresantes mayores de 21 años. El dossier de Kalipun dice que ingresó a los 21 pero a juzgar por los datos del Instituto no pudo ser antes de los 23. Seguramente hay excepciones. Nadie me sabe decir nada sobre los padres de Kalipun u otros posibles benefactores influyentes. Sus notas del último período en el Instituto son tan pobres que no permiten sospechar que le hayan franqueado la entrada a la milicia debido a ellas. Naturalmente en la Academia su registro público es impecable; no obstante parece que no presentó su tesis de oficial técnico hasta los treinta años, lo cual es una enormidad. Necesito más datos.

§13

Verano-5. Amanecer. Llegando a Domoa. No quiero ni pensar cómo será el pleno verano en este lugar. Apenas ha salido el sol y ya se siente el calor penetrar en el camarote.

Atardeciendo. En La Duna. No he podido evitar el vicio de este lugar. Earow estuvo muy comunicativo. Evité hablar de Kalipun al principio para que no se enojara, pero lo hizo él por su cuenta. Charlamos sobre la cápsula espacial, sobre Kuparo y sobre los vuelos espaciales. Kuparo tiene casi diez años menos que Earow cuando hizo su ascenso a la estratósfera; Earow lo envidia benignamente (“Yo tenía la edad de él cuando comencé a soñar con subir en globo hasta allá arriba, pero me tomó diez años conseguirlo”). Le pregunto si las mujeres lo detuvieron o distrajeron. Se ríe y dice que sí, un poco, pero luego se niega a hablar de la mujer que lo acompañó y apoyó durante su época de gloria. Entiendo que algo fue mal. Mis notas de la entrevista anterior me dicen que la relación con su socio se agrió poco después de ese mismo período. Tengo la delicadeza de no sugerir directamente que una cosa y la otra tuvieron que ver; Earow adivina y me explica que ella se fue porque él no tenía tiempo para nada, mientras que su socio tenía problemas familiares. “O más bien un problema: una familia. Un hijo en camino.” Rhapul Dimsu, así se llamaba, era un hombre responsable y entendía que no podía seguir jugando el juego de Earow, que era una apuesta en términos económicos. La publicidad y el entusiasmo podían decaer en cualquier momento y las deudas se seguían acumulando.

Entonces hablamos de cuánto mejor es que el estado financie estas cosas, y Earow se encoge de hombros y reconoce que, pese a su falta de romanticismo, es de hecho mucho más práctico y más rápido.

—Uno puede ser un aventurero y un pionero, pero no a repetición. Las empresas gloriosas son únicas —dice.

—Comprendo. Pero la inspiración que provoca un héroe como usted…

—Vamos, vamos. ¿Quién se acuerda de mí? Unos muchachos aficionados y sólo en mi aniversario. No se puede mirar hacia atrás. No está del todo bien, pero así es como se avanza más rápido. Y tenemos la mayor parte del camino por delante.

La gente ya está olvidando Dakeam-4, dice, y ahora Dakeam-5 viene en camino: el tan soñado vuelo orbital. No entiendo y él me explica. Resulta que lo de Kuparo ha sido un simple lanzamiento balístico: nada más sofisticado que disparar una bala de cañón, que tiene una trayectoria de cierta forma que inevitablemente hará volver el vehículo al suelo. Dakeam-5 será un intento de poner en órbita la cápsula espacial, es decir, colocarla en una trayectoria cerrada que no retorne al suelo, al menos por unas cuantas horas o días. La diferencia, física y matemáticamente, es sutil, pero a nivel humano es algo totalmente diferente. (Debo estudiar esto.)

Aparece la figura de Kalipun y Earow se ensombrece; el doctor es la representación del falso romanticismo militar, el fruto de una maquinaria de relaciones públicas que excreta emociones fabricadas para alimentar el triunfalismo que gusta a los medios sensacionalistas tanto como al gobierno. (Earow no emplea esos conceptos, pero me permito traducir.) Entiendo que el rápido avance que él acepta no deja lugar a un romanticismo verdadero, como él mismo ha reconocido, y le pregunto qué espera de quien dirige una operación de este estilo; responde que el piloto merece todo el crédito. Le recuerdo a su socio el ingeniero Rhapul. “Eso es diferente”, replica. Con Rhapul los unía una amistad y cada cual ocupó el papel que mejor le cabía: Earow eligió disfrutar la fama y Rhapul eligió hacer bien su trabajo en la oscuridad, quedando ambos satisfechos. ¿Habrá sido así? Imposible saberlo hoy.

§14

Verano-8. Vengo de entrevistarme con Gitia Nurmaw, que fue profesor de Kalipun en el Instituto y conoce a algunos de los viejos profesores de Física de la Academia. Están todos jubilados, cuando no muertos. Me confirma que Kalipun cursó cuatro y no dos años, que nunca se graduó formalmente y que sus notas eran buenas al comienzo, pero pésimas al final. El “error” en el dossier es atribuible a un intento burdo de “lavar” su figura, aunque desde luego no puede descartarse otra razón. Cómo entró a la Academia sigue siendo un misterio.

Hay un rumor dando vueltas pero todavía no escribiré nada sobre él, ni siquiera aquí.

Vuelto del kiosco de revistas. Han publicado una selección de fotografías tomadas desde la cápsula de Kuparo y hay una concurrencia insólita en los puestos de venta; la gente está feliz y paga con gusto por las páginas satinadas a todo color. Se ve claramente la curvatura del planeta y, desde el punto más alto, justo sobre el meridiano central del Istmo, el gran angular permite ver la costa occidental y la oriental al mismo tiempo; hay algunas nubes y la luz solar proyecta sus sombras oblicuas y alargadas hacia el sur, pero no se pueden apreciar ciudades ni traza alguna de estructuras artificiales, salvo (quizá) alguna frontera recta de cambio de color, campos de cultivo, imagino.

§15

Verano-10. La oficina de Kalipun responde hoy a un pedido de audiencia que hice hace dos novenas. La respuesta es, previsiblemente, negativa. Kalipun está “muy ocupado” y ya ha atendido a la prensa infinidad de veces.

Esta mañana le he dicho a Shinoa que estoy pensando escribir una biografía de Earow; no le convence la idea de editarla y comprendo que es una equivocación. Le digo que puede salir en entregas y que las complementaré con una crónica de los viajes que he estado haciendo, algo costumbrista o así. Eso le gusta. (Tendrá que matarme para que cumpla con eso.)

[Siguen algunas anotaciones ilegibles; el diario continúa sin más detalles relevantes luego de verano-15.]

§16

Verano-22. Gitia, que me pasó la otra vez el dato, me ha llamado hoy; se lo han confirmado un par de sus ex-colegas de la Academia, que por razones obvias no puede nombrar. Dakeam-4 no fue un éxito tan resonante como se esperaba. Algo no estuvo bien en el cálculo o (más probablemente) en la construcción del cohete, fuera su navegación, su dosificación de combustible, un alerón mal orientado… La cápsula debía subir con mayor pendiente; no estaba previsto que reentrara sobre una zona poblada. El error fue mínimo, pero hablamos de cantidades enormes de energía y de velocidades inimaginables. De hecho, faltó poco para que la cápsula se estrellara en el medio de Kurikula. Los militares estaban apostados en un páramo a casi treinta kilómetros de allí, cubriendo un área grande por mayor seguridad, y tuvieron que correr. De ahí la sorpresa de los campesinos.

Me alegro de que haya salido bien de todas maneras. Me alegro más porque, no habiendo víctimas ni catástrofe alguna que lamentar, me sentiré menos culpable cuando use esto como palanca para mover a Kalipun.

§17

Verano-23. Recién vuelto de la revista. Hoy llegó una carta de Earow a la oficina. Parece entusiasmado con la idea de narrar la historia de su aventura en globo y me ha mandado muchos detalles por escrito que no tuve tiempo para registrar de memoria. Comenta con gran aprobación las fotos del vuelo de Kuparo. Dice estar intrigado por los rumores de que todo el programa espacial no es más que una pantalla para el desarrollo de armas de guerra. No es descabellado. Los militares se inquietan cuando no pueden dispararle a cosas ni hacerlas volar por los aires, y hace muchos, dioses mediante, que no tenemos nada parecido a una guerra.

Le respondo diciendo que iré a visitarlo uno de estos días. No miento, pero en esa vaguedad trato piadosamente de ocultar el hecho de que el viaje es cansador y las entrevistas no son del todo satisfactorias. He dicho que Earow tiene entusiasmo por su historia, pero hay partes de su vida de las que obviamente (para mi oído entrenado, al menos) no desea hablar; si escribo su biografía, no puede reducirse a lo ocurrido hace cincuenta años ni transformarse en un especie de poema épico donde todo se orienta a la gloria del ascenso en globo a la estratósfera.

No hago ningún comentario sobre lo que he averiguado de Kalipun o del supuesto fallo en el cohete.

§18

Verano-25. Nada de la oficina de Kalipun todavía. O se le han subido los humos a la cabeza o tiene una gran protección asegurada. Nadie más ha publicado lo que yo tengo. Hablo con Bhoatao, con Rhesho, con Ibelama: ninguno ha oído nada. Gitia afirma su total confianza en sus ex-colegas y hasta me envía sus cálculos, pero naturalmente, las fórmulas no me dicen nada y no valen nada si la fuente está contaminada. Cabe la posibilidad de que los chicos del Informador y de Noticias estén bajo un silencio obligado, pero si fuese así me lo dirían. Nos entendemos. Ibelama dice que en Kurikula circulan rumores, pero nadie les hace caso a los montañeses ni a los campesinos de los valles. Es cierto que si yo escuchase el rumor así, sin más, lo atribuiría a la ignorancia. Al fin y al cabo es gente que todavía cree que los meteoritos son malos agüeros para la cosecha.

Por la noche. En la televisión dicen que el piloto para el vuelo orbital ya ha sido elegido y han prometido que lo presentarán pronto: esa relajación del secreto parece prometedora, si es que no demuestra un exceso de confianza.

§19

Verano-26. Más fotos, esta vez en los diarios de gran tirada, muy deslucidas por la impresión. A un lado de las fotos un Dr. Kalipun sonriente y un hombrecito de mandíbulas firmes, con cara de circunstancias: Lishew Ghabara, 29 años (que no aparenta), traje espacial incongruente junto al traje de oficial de Kalipun. Éste será el primero de nosotros que vuele al espacio y se quede allí un buen rato. El primero en varios miles de años, digamos con más propiedad; creo que la arqueología ya no nos permite dudar de la existencia de los Fundadores.

[N. del E.: En 997 no se había descubierto aún el yacimiento arqueológico del área fundacional de Bhandi, desvelado por casualidad durante los trabajos de construcción de las defensas costeras, ni se había comprendido aún la significación de las edificaciones del sexto milenio a.E.C. en la región septentrional de Bhustan-Gali; la casi total seguridad de Tidama resulta así algo exagerada. Los grupos político-religiosos negacionistas de la Fundación que todavía gozaban de aceptación en esa época no pasaron a ser considerados extremistas hasta varias décadas después.]

§20

Verano-33. Saliendo de la revista. Shinoa no está dispuesto a pagarme otro viaje y estadía en Ghaiton. Tendré que quedarme aquí y ver lo que quieran mostrarme por televisión. De todas maneras, al igual que la vez anterior, no habrá emisión en vivo ni se permitirá la asistencia de público, así que los que vayan a ver el despegue lo harán desde muy lejos, como yo.

El día crucial es pasado mañana. Se pronostica mal clima para la tarde, así que lo harán bien temprano, apenas salga el sol o incluso antes; el cohete de hecho volará hacia el este, de manera que su amanecer se adelantará enseguida. No han dicho cuánto tiempo durará la misión. Mis fuentes me dicen que la cápsula tiene aire para nueve o diez días y agua y comida para una cuaderna; la discrepancia resulta absurdamente cómica, aunque seguramente tiene algún motivo razonable. En una novena Lishew podrá ver amanecer cuarenta o cincuenta veces.

§21

Verano-35. En El Escondite. Día complicado. Desde el principio algo olía mal. Es el gran día en Base Magur pero el gobierno convoca a una conferencia de prensa en la Casa de la Nación. Escucho que se ha visto a Kalipun ingresar por una puerta trasera junto con varios funcionarios, lo cual es imposible; a esta hora debería estar en Magur. La radio se mantiene en silencio. Estas conferencias de prensa son despiadadas; las primeras filas siempre están ocupadas por empleados no reconocidos del gobierno de turno y la asistencia está severamente regulada. No voy a entrar en esa pelea ridícula de los reporteros en vivo por conseguir un resquicio para el micrófono y el grabador. Soborno a una persona, me cobro un favor (varios favores) de otra, y consigo lugar a un lado en la segunda fila. Entra el Presidente y anuncia que el director del proyecto espacial tiene malas noticias. Kalipun está atrás, en una fila como de condenados con uniforme militar. Da unos pasos, se aclara la garganta y con voz de falsete grazna que Dakeam-5 ha sufrido una falla catastrófica durante las pruebas pre-lanzamiento; el piloto ha muerto y dos técnicos han resultado heridos de gravedad. El cohete ha quedado destruido, no así la cápsula que el mismo debía transportar. Se están investigando las causas, bla bla bla.

El rostro de Kalipun muestra más desconcierto que tristeza o enojo. Su mirada tiene algo de absurdo distanciamiento, como si detrás de los anteojos su vista estuviera vuelta al interior, haciendo y rehaciendo todos los cálculos que pudieron haber salido mal. Los militares de la guardia que está detrás de él se esfuerzan por mirar al frente de manera inexpresiva; Kalipun, que debía terminar con alguna fórmula y salir por un costado, se baja del escenario casi tropezando. El mar de periodistas se llena de olas; me zambullo entre los escribidores hambrientos y los corto como una lancha de motor. No tengo mucho tiempo. La guardia ya se aproxima. Le pongo una mano sobre el hombro a Kalipun, que se sobresalta pero continúa en su curso original. Apreto un poco, me acerco a su oído y le grito casi: “¿No habría deseado usted estar ahí?”. Vuelve unos ojos vacíos hacia mí y asiente. Se sacude a los mendigos de la palabra, mira a sus guardias, me mira a mí. Lo saco por una puerta lateral, él gesticulando a los guardias, yo dando codazos a diestra y siniestra. Subimos a un automóvil; el chofer, perplejo (esperaba que la cosa durase más, supongo) se pone firme. Le doy la dirección de El Escondite, que debe ser el bar mejor nombrado de Bhandi. Llegamos en diez minutos, conseguimos una mesa al fondo.

Kalipun repite que él debería haber estado allí. Entiendo que está diciendo realmente que él desearía haber estado en la cápsula. Le pregunto, para estar seguro, pero me ignora. Sigue hundido en su triste asombro. Saco a colación el asunto del lanzamiento errado; me rechaza con un gesto como quien espanta un bicho. “No hay fracasos, sólo hay experiencia”, sentencia. ¿Y lo del Instituto, el dossier falso, la entrada a la Academia dos años después del máximo permitido?

—El gobierno quería alguien con una imagen impecable —dice, atropellándose—, pero sólo me tenían a mí. O más bien, ya me tenían. El proyecto creció de a poco y los políticos que normalmente ponen a dedo a la gente en los lugares altos no lo vieron venir. —Hace una pausa—. No hace falta aclarar que no puede publicar nada de esto. En cuanto al ejército, hmm…

—¿Qué? —insisto, al ver que titubea.

—Imagino que los militares querían ocultar las irregularidades. Me consultaron. Les dije que no me importaba, sea que lo hicieran o que no. No es que fuese un delito; los reglamentos pueden ser flexibles.

Tampoco creo que le hayan dado alternativa, pero me callo eso.

—Sin embargo, queda el hecho. ¿Cómo logró usted entrar?

Kalipun sonríe un poco. Parece estar recobrando la compostura, lo cual no favorece mis chances.

—Honestamente, no puedo decirlo con exactitud. Mi padre conocía a alguien, o alguien lo conocía a él. Habló bien de mí, logró que miraran para otro lado. Nunca quiso decirme quién había sido. Murió poco después.

—Fue un favor, entonces.

—Un favor que espero haber pagado, aunque hoy no pueda sentirlo así —responde prontamente, con algo de tristeza asomando otra vez a la mirada, que enseguida vuelve a ser la de antes.

—Le preguntaré por última vez: ¿desearía haber estado en el lugar de Lishew esta mañana?

—Sí —dice, asintiendo enfáticamente—. Parece una locura. Tengo cincuenta años y es un sueño pensarlo ahora, pero fue mi idea desde el principio. El Instituto me tentó, pero resultó una vía muerta; nunca llegaría al espacio desde allí. Como mucho sería un profesor, un consultor, un ingeniero de escritorio. El ejército me dio la oportunidad. No me gustó al principio, pero finalmente destaqué, me gradué, subí los escalones que debía. Llegué tarde de todas formas. —Parece que ha terminado; me ve tomar notas de cada palabra y comienza a levantarse. Lo último que me dice, ya de pie y mientras los guardias (que han venido discretamente tras él) se acercan a la mesa, es—: Puede publicar todo… cuando tengamos éxito.

§22

[Recorte de periódico]

Ghaiton, verano-39. El gobierno ha comunicado hoy que Kuparo Lhene, quien hace cuarenta días pilotara la misión Dakeam-4, será también el único tripulante de la Dakeam-5, cubriendo el puesto que quedó vacante luego de la trágica muerte del piloto titular, Lishew Ghabara, en la explosión ocurrida en el complejo de Base Magur hace cuatro días. Otros pilotos se están entrenando en la base, pero el ejército no ha dado a conocer sus nombres. Dado que el vehículo propulsor resultó destruido y debe reemplazarse en su totalidad y probarse nuevamente, no se ha fijado fecha aún para el lanzamiento, pero fuentes del ejército consultadas por este diario estiman que el mismo podría llevarse a cabo tan pronto como en tres novenas. [El Pregón de Ghaiton, pág. 4]

[Comentario de Tidama al margen:] No quisiera estar en el lugar de Kuparo. La historia del futuro dirá que el destino lo señaló desde el principio como el protagonista, pero ¿a quién, salvo a un megalómano, le importa lo que dirán después de que uno haya muerto los historiadores que todavía no nacieron? ¿Y quién quiere vivir pensando que otro murió para que él tomara su puesto predestinado?

§23

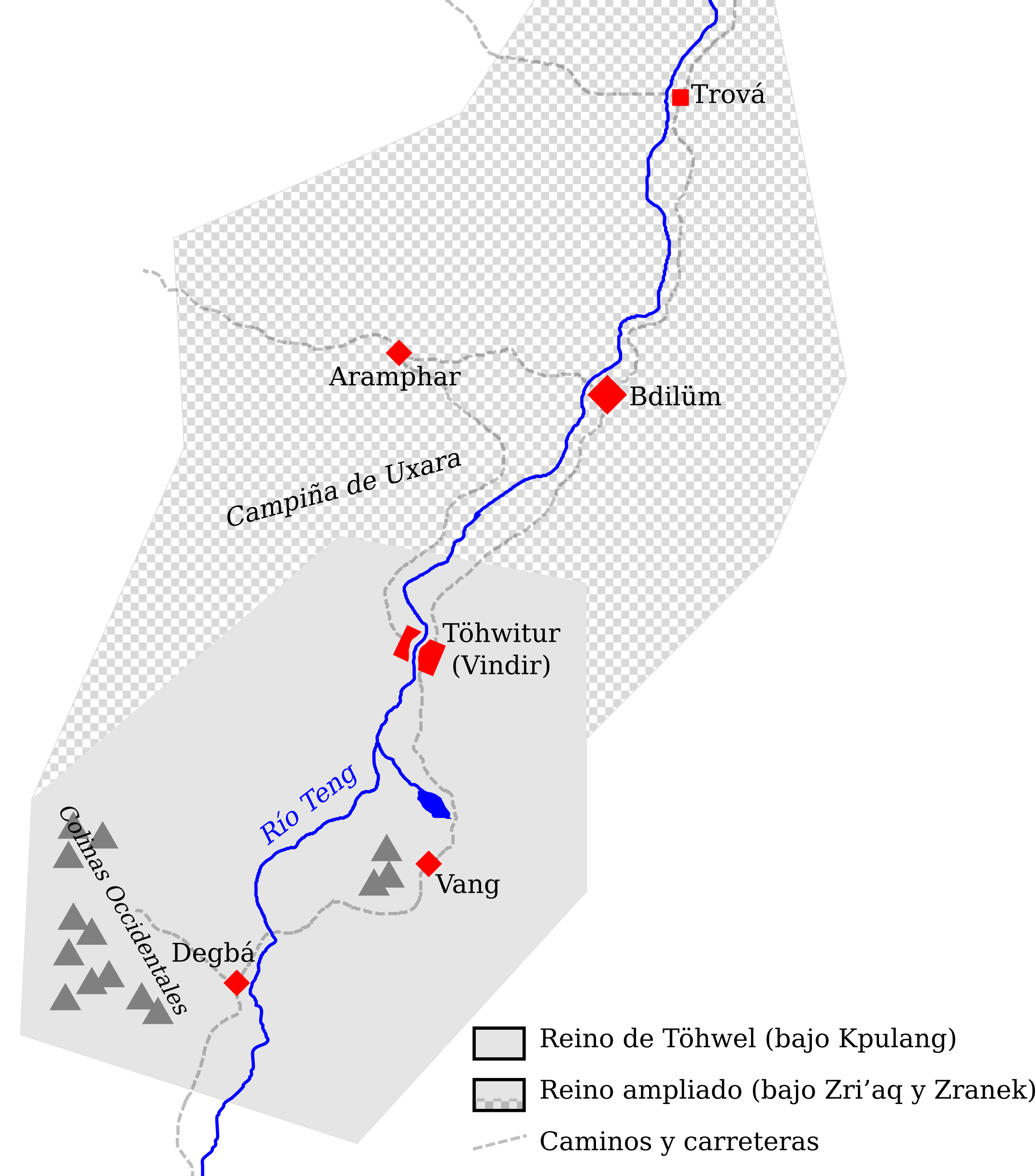

Verano-40. Recién vuelto de Bhisagako. La expresión “persona llena de sorpresas” es trillada e indigna de mí, pero no encuentro nada mejor; no por nada lo trillado existe. ¡Ah, el misterioso Dr. Kalipun! Aquella cuestión de su padre y del amigo con influencias en el ejército me quedó rondando la cabeza, luego de que, naturalmente, Kalipun se fuera con sus guardaespaldas o espías o lo que fueran. Tengo el dossier sobre la mesa; está ajado, marcado, doblado y manchado. No hay nada sobre la familia de Kalipun allí, pero los limpiadores de imagen no pudieron o quisieron omitir algo de esa simpatía que inspira lo rústico en las masas y hasta en ciertas personas ilustradas. “Nació en el otoño de 946”, dice el texto, “en el pequeño pueblo rural de Miltay.” Miltay está a menos de veinte minutos de Bhisagako, en automóvil. Tomé el tren, alquilé un vehículo apenas salir de la estación y me dirigí a este oasis de campesinos. La gente es distraídamente amable. Llegué al hospital público en pocos minutos. Es un edificio sólido y con aire de antigüedad, lo cual me alentó.

Entro, me presento como periodista, pido hablar con alguien que sepa de la historia del lugar. Me hacen esperar. Compro unas tortitas dulces para convidar. Las tortitas y mi encanto hacen su tarea sobre una venerable enfermera. Me dice que el hospital está allí desde la fundación del pueblo y que, salvo emergencias domésticas, todas las mujeres de Miltay han dado a luz en su maternidad. Los registros son infalibles, declara con un aire de autoridad casi sacerdotal. Aparecen las tortitas. Me siento a una mesa con un libro gordo que reúne los datos mínimos de cada parto y sus similares (desde falsas alarmas hasta abortos espontáneos) entre 945 y 949. Las cuadernas están marcadas por rayas azules; las estaciones, por una doble raya roja. Busco el hito rojo que señala el otoño de 946. Luego de una docena de partos llego a una línea que reza:

Ot-31-7h2. Kalipun Lirime (0) — 23n — K. Raele ♂ (V/6h)

Lo cual significa que una mujer llamada Kalipun Lirime, primeriza, parió a un niño varón, al que llamó Raele, el día trigesimoprimero del otoño, a la hora séptima con dos décimas, por parto vaginal normal, luego de una gestación de veintitrés novenas y un trabajo de parto de aproximadamente seis horas.

—¿La K. significa Kalipun? —pregunto.

—Sí, señor —dice la enfermera.

—¿Y el Sr. Kalipun? Quiero decir, el padre.

—No sabría decirle cómo se llamaba. No anotamos los nombres de los padres. Aquí en esta sala sólo cuenta la mujer y el hijo que trae al mundo.

—Pero la anotaron con su nombre de casada aquí. Y también al bebé. Con el apellido de su padre, quiero decir —replico.

—No, señor. Lo que está anotado aquí es siempre el nombre de la mujer, el que le dieron sus padres a ella. Lo otro ya es asunto del registro civil.

La enfermera no es tonta; sabe de quién estamos hablando (incluso en el adorable y rústico Miltay hay televisión y radio y noticias del espacio) y debe saber adónde apunto.

—¿Pero entonces el padre no le dio su apellido al bebé?

—Quién sabe —dice la enfermera—. Es un apellido bastante común en algunas partes. En Bhisagako, no sé si usted conoce, hay muchos Kalipun. O al menos había cuando yo era pequeña y vivía allá, antes de que mi padre nos mudara a todos aquí de vuelta. Cultivaba grano, lhetean y mahli, mi padre, y algo de rhusabag cuando había de sobra; era un hombre de campo y no le fue bien haciendo negocios en la ciudad, a pesar de que lo intentó. Había un Kalipun en la ciudad, que era un gran comerciante y tenía muchos parientes, como le decía. No todos comerciantes, ni para nada ricos, pero entre todos eran conocidos. Algunos se mudaron aquí, supongo que esta muchacha también, pero yo no debía estar viviendo aquí entonces. En fin, como le decía —repite—, eran bastantes. Mire cuántos habrán sido que hay toda un ala de la familia en el cementerio.

Nada más que decir. Doy las gracias y me voy de vuelta a Bhisagako. No hay un “ala de la familia Kalipun” allí, pero sí un sector de tumbas de la parentela. El cementerio en sí es viejo y conserva la forma de enterramiento tradicional, con urnas y altarcitos; sólo en el sector de más reciente ampliación se ha impuesto la cara y ostentosa moda de los entierros horizontales de cuerpo entero, que me da (confieso) escalofríos. Las tumbas de los Kalipun están agrupadas de manera vagamente concéntrica, con los más viejos en el centro, como (imagino) en vida, cuando los niños se juntaban en torno a los mayores para escuchar historias. La más vieja tiene unos doscientos cincuenta años y apenas se lee el nombre.

Recorro impaciente las lápidas, buscando. En el círculo exterior veo una tumba con un bonito bajorrelieve en forma de rostro femenino, que lleva el nombre KALIPUN LIRIME. La fecha de defunción es 946-otoño-49. ¡Dieciocho días! ¡Dieciocho días apenas! AMADA ESPOSA, dice la última línea. A meros dos pasos a la izquierda, una lápida mucho más reciente, que quiere como desaparecer tras una mata de pasto sin podar, señala el lugar de descanso de quien mandó escribir aquel epitafio, el esposo amante. La fecha es 971-primavera-5; el nombre, RHAPUL DIMSU.

§24

Verano-42. En Domoa. He venido a visitar al viejo Earow. Me gustaría decir que ya me he acostumbrado al calor de aquí, pero no. He tomado el tren de la hora vigesimonona para llegar al amanecer, pero incluso así estoy sudando. (Esta vez sí he traído traje de baño.) Me quedaré hasta el 45 (que es feria de noveno) aquí, tratando de redondear las entrevistas con Earow. Las notas por entregas han sido bien recibidas y Shinoa está feliz, dentro de lo que es posible para alguien tan mísero en emociones como Shinoa, así que no tengo que trabajar las ferias, pero esto ya es más afición que trabajo: material para la futura biografía.

Llego a la casa del viejo, que es la casa de su esposa, con el cartel con el apellido PENADAO en la puerta. El viejo no ha tomado ese nombre y tampoco ha tenido hijos con esta mujer, que conoció ya muy mayor, a los que habría podido nombrar así; fuera de aquellas contingencias que estropean el paralelismo de la historia, en todo lo demás su presencia está escondida aquí, tras ese nombre y los muros de esta casa de la que ya casi no sale, como la de Rhapul Dimsu tras las hierbas crecidas del “ala Kalipun” del cementerio.

El viejo no se encuentra bien. Está mal del corazón hace tiempo y el calor lo agrava. Su mujer hace gesto de no querer dejarme entrar pero él, desde una poltrona, grita que me haga pasar. Sin muchos preámbulos le cuento lo de Rhapul. Se queda mudo.

—¿A esto se refería usted cuando hablaba de las razones por las cuales Rhapul dejó el proyecto?

Asiente, pero sigue sin decir nada. La Sra. Penadao revolotea a nuestro alrededor como temerosa; nos ha traído agua fresca y no se atreve, parece, ni a irse ni a quedarse. El viejo la mira como buscando ayuda pero luego hace un gesto desagradable y Penadao se va.

—La mujer tuvo algo que ver, ¿verdad?

—No sabe de qué habla —me dice Earow.

—Ellos se casaron. En buenos términos, me imagino, porque él está enterrado a su lado y cerca de la familia de ella.

—Ella lo quería mucho —dice el viejo, esquivando mi mirada—, y él crió al hijo cuando ella murió. Además de que eran esposos. Por supuesto que tenía que estar en ese lugar.

—Pero él no le dio su apellido a su hijo. Su primer hijo, ¿no? Y un varón, además. En esa época…

—Usted no sabe, no tiene idea de qué habla —repite el viejo. Su voz es dura; es como si me odiara de pronto. Con sorpresa, veo que está llorando. O mejor dicho, lagrimeando: lágrimas que caen de sus ojos sin que haya otro signo, ni un parpadeo, ni un fruncir de la boca, ni un sollozo. Ahora sí me mira directamente—: ¿Cómo sabe, eh, cómo sabe que él no quiso darle su nombre? ¿Cómo sabe que no fue ella la que decidió no pedirle ese nombre para su hijo? ¿Cómo sabe qué pensó ese hijo cuando tuvo que decidir si cambiar su nombre o seguir con el de su madre? —Me ha llegado a mí el turno de quedarme mudo; Earow parece agotado por el esfuerzo, pero súbitamente vuelve a hablar, de nuevo firme y compuesto—: Hay muchos motivos por los cuales una mujer no le da a su hijo el apellido del padre. Porque el padre no fue un buen hombre. Porque no estuvo cuando hizo falta, porque se distrajo con tonterías. Porque no se hizo cargo.

Voy a interrumpir, pero Earow ha terminado. Lo que dice no tiene sentido. Es como si hablara de otra persona, me digo. Y entonces comprendo.

§25

Verano-44. ¿Lo sabe Kalipun? No tengo idea, pero es difícil que no sospeche algo. Le mando una nota pidiendo conversar, sin detalles.

Este fin de novena no será muy productivo, por lo visto. No puedo volver a la casa del viejo; su mujer va a matarme, con razón. No me ha querido decir nada más, pero ya imagino por dónde va la cosa.

El hermano de Earow estuvo en el ejército; eso lo sabía. Earow me contó que hizo ciertas innovaciones técnicas en los globos aerostáticos utilizados por entonces como medios de reconocimiento. No lo consideré importante; de hecho no creo que nadie sin un título de ingeniería lo entienda. En una biografía de Earow sería como mucho una nota al pie. En algún otro momento Earow remarcó que, aunque su hermano tenía una gran maestría como propagandista, los aportes privados que consiguió para su proyecto no habrían bastado si no hubiese sido por el apoyo de un par de altos oficiales, conocidos de su hermano, que lo eximieron o le permitieron sortear fácilmente algunas trabas burocráticas (por mucho dinero que tenga, uno no puede subir con un aparato de tecnología desconocida a la estratósfera si los encargados de vigilar el espacio aéreo no están seguros de lo que planea hacer). Trabas burocráticas, precisamente, como las que impiden que un estudiante ingrese a la Academia Militar luego de cierta edad. He sido un estúpido al no atar estos cabos antes. Ahora no creo poder obtener los detalles.

[N. del E.: Siguen recortes fragmentarios del diario de Tidama, que omitimos. Lo que se ha conservado contiene especulaciones del mismo tenor que las reproducidas aquí arriba, intercaladas con copias parciales de trozos anteriores del diario, muchas de ellas confusamente tachadas y corregidas.]

§26

Otoño-3. La Sra. Penadao me escribe pidiendo disculpas por su marido y por ella misma. Está enfermo y ella le ha escondido mis cartas para no alterarlo. No puedo menos que entenderla; sospecho que ella me entiende bien a mí y sabe que no le deseo ningún mal. Le respondo de manera cortés, formulaica, pero sin darme por vencido.

§27

Otoño-6. Lanzamiento exitoso. Kuparo está orbitando el planeta a una altura de 290 km, más o menos. Dos días hasta la vuelta, si se sigue el plan anunciado.

§28

Otoño-12. Acabo de enviarle a Kalipun el tercer mensaje en dos novenas. Tengo ciertas esperanzas. Antes tenía la excusa de que estaba demasiado ocupado. Luego del éxito de Dakeam-5 debería poder tomarse unos días y hasta ser magnánimo con un humilde periodista investigativo. Es dudoso que algo que yo revele pueda tocarlo ahora en las alturas cósmicas donde navega su fama. Y además lo prometió. “Puede publicarlo cuando tengamos éxito.”

El joven y poco fotogénico Kuparo no tiene pasta de héroe y, tal como el viejo temía, imagino que pronto será recordado sólo por los historiadores. El primer ser humano de este planeta que lo ha orbitado (en fin, el primero desde los Fundadores… ¿nos quitaremos alguna vez esa primacía de las cabezas?), el primero que ha visto los desiertos tórridos tropicales y los mares fríos de ambos polos, será un nombre conocido para los aficionados y nada más; Kalipun Raele, el engañosamente anodino director del proyecto, será el que reciba todo el crédito.

Earow ha contestado mis cartas finalmente. “No duraré dos novenas más”, comienza, aunque el tono no es lúgubre en absoluto. “Puede escribir usted todo lo que quiera, pero espero que use bien su criterio. Hasta ahora lo que ha publicado su revista me parece muy correcto.” Le he llevado ejemplares antes. Son extractos de conversación; la biografía, si alguna vez la termino, por fuerza será mucho más íntima, pero lo dejo estar. Le envío por correo unos borradores.

§29

Otoño-13. Conferencia de prensa televisada en vivo con Kalipun y algunos de los jefazos desde Base Magur. Han estado observando a Kuparo con atención desde que volvió. El piloto no se ha muerto ni se le ha caído el pelo ni ha cambiado de color, aunque su digestión sufrió un poco la falta de gravedad. Reina el entusiasmo. No se me había ocurrido que un viaje al espacio en una cápsula cerrada, con aire, agua, comida y luz, pudiese tener más efectos secundarios que los debidos a las meras aceleraciones y frenados del caso. Entre los presentes (no fui invitado) se escuchan preguntas sobre los insistentes rumores de que el gobierno de Bhustan-Gali está haciendo sus propias pruebas con cohetes, que Kalipun despacha con eficiencia. El profesor Gitia me escribe con indicios (se rehúsa a llamarlos rumores) de que los militares están investigando a largo plazo la posibilidad de volar y aterrizar en Dhom. Eso requeriría una gran precisión y cohetes tres veces más potentes que los actuales, pero Gitia asegura que es posible.

Llamo a la casa de Earow. Contesta su mujer. Todavía no ha recibido mi paquete, pero eso es normal. Habla del clima, de ese fresco tan bienvenido que parece estar insinuándose, de la salud de Earow como cosa abstracta. Al final me confía en voz baja que el viejo está muy débil pero bastante contento, o más bien sereno.

§30

Otoño-14. Se han filtrado un par de fotografías tomadas desde la cápsula de Kuparo y unas pocas páginas que describen ésas y otras. Muestran un desierto casi uniforme en todo el interior del Gran Continente y unas costas verdes, con ríos o arroyos zigzagueantes, en el hemisferio norte. Es como si hablasen de un planeta distinto. Por ahora los únicos que pueden llegar a esos confines inexplorados e inexplotados son pilotos espaciales con la venia del gobierno, lo cual explica algo la ridícula mezquindad de ocultar las fotos. No puede durar mucho; espero que no.

§31

Otoño-15. Saliendo de la oficina. Estuve conversando con Shinoa sobre mis últimas entrevistas con Earow. Le he contado todo sobre el asunto de Kalipun, esperando que eso lo aliente a editar la biografía que planeo, pero causo el efecto contrario. Sin permiso de Kalipun nos exponemos a una demanda judicial y a un escándalo; recordemos, me dice, el caso de las “revelaciones” de Ruhtemi sobre Bularaw y dónde quedó la credibilidad de Ruhtemi, por no hablar de su cuenta bancaria. Hace que me enoje terriblemente, pero tiene razón.

§32

Otoño-17. En Angura. La Academia Militar nunca se pareció más a una fortaleza. Kalipun, o quizá alguien sumamente leal que se encarga de los asuntos de Kalipun, ha dejado caer las advertencias del caso en los puntos clave para mi investigación. Los archivos están cerrados. Gitia ya no puede contar con ninguno de sus contactos académicos.

§33

Otoño-20. Fiel a su palabra, Earow ha muerto esta mañana. Su esposa —su viuda— me ha enviado un telegrama. En esas pocas palabras no puedo adivinar su ánimo hacia mí. Colijo que no es hostil ni mezquino.

En la oficina. Le digo a Shinoa que dejaré el staff a fin de año para dedicarme a proyectos propios. Estamos tan cansados uno de otro que ni siquiera finge estar afligido. Prometo secamente que cumpliré con mis obligaciones entretanto. Hace un gesto ambiguo. No puedo darme el lujo de perder el poco dinero que me paga por mis columnas regulares antes de tener algo más en firme. He hablado con Ghoashe sobre la biografía de Earow; quiere ver algo.

§34

Otoño-25. En El Escondite. Prefiero trabajar aquí, a lápiz, antes que en la oficina. Ghoashe está viendo mis borradores, o al menos eso prometió que haría.

Mi amistad con Ghoashe, su talento indudable y su eficiencia me hacen olvidar con frecuencia que es un empresario y que tiene socios que también deben leer lo que escribo y aprobarlo. Yo no podría tener una editorial, aunque en este momento eso resolvería mis problemas. (Un escritor con una editorial, por otro lado, es casi una garantía de obras mediocres publicadas sin filtro.)

§35

Otoño-31. La Sra. Penadao me envía unas fotos de Earow y copias de algunos de los esquemas y dibujos de la cápsula estratosférica. Desafortunadamente Earow nunca llevó un diario personal organizado, ni guardó con el cuidado debido toda su correspondencia. Yo no le he pedido nada a Penadao; ha sido iniciativa propia. Uno de estos días iré a Domoa a visitarla…

[N. del E.: Al final de una hoja se interrumpe el diario de Tidama.]

Nota final del editor

Tidama Tospay Lukashi trabajó en la revista periodística-literaria La Nube desde 990 hasta 997, escribiendo una columna regular cada novena y cubriendo además sucesos puntuales. Tal como lo indica su diario, renunció a finales de 997. La Nube, que había sido fundada en 980 por Gidae Shaomao, maestro y mentor de Tidama, y que Shinoa Eparam dirigió desde 992 en adelante, dejó de publicarse un año y medio más tarde, por una mezcla entre dificultades financieras y —principalmente— conflictos con los escritores regulares, quienes, como Tidama, se sentían imposibilitados de crecer profesionalmente. Los ejemplares de La Nube donde se publicaron las entrevistas a Earow Sampi y las noticias de los primeros vuelos espaciales se vendieron bien, pero no excepcionalmente, y hoy los pocos que quedan son objetos de colección.

Tidama visitó varias veces el hogar de la Sra. Penadao y obtuvo una gran cantidad de material biográfico, que se ha recuperado parcialmente. Por desgracia, Tidama tenía la costumbre de destruir borradores y notas una vez que terminaba con su trabajo, por lo cual sus impresiones iniciales sobre este material original se han perdido. Buena parte de su diario sufrió la misma suerte; no contaríamos, de hecho, con nada de él, a no ser por la intervención de Puluri Nandew, secretario privado de Tidama en su vejez, que preservó cuanto cayó en sus manos y lo retuvo, aunque sin permitir su publicación. Los herederos de Nandew abrieron su archivo en 1056.

Se cree que la biografía de Earow estaba lista en su versión final en la primavera del año 1000. Ghoashe Isamua, su amigo, escritor y co-fundador de la editorial Casa de las Letras, afirma (correspondencia privada) que Tidama se planteó, contra sus intenciones iniciales, publicar en forma de folletín, luego de buscar infructuosamente editores para un volumen único durante largo tiempo. Aunque Ghoashe intercedió por Tidama ante sus dos socios, la realidad terminaría dándole la razón a quienes dudaban de las virtudes comerciales (que no literarias) de Solo en el alto cielo, como Tidama finalmente llamó a su obra. Cuando la biografía de Earow llegó a las librerías, en 1003, las ventas fueron escasas; la primera tirada, de mil ejemplares, no llegó siquiera a agotarse.

Solo en el alto cielo es una obra íntima y libre de artificios, pero omite crucialmente la paternidad de Kalipun Raele. Quien fuera encargado del proyecto espacial de Katare durante varios años (culminando con el primer alunizaje tripulado en Dhom, en 1005) jamás respondió a las cartas y pedidos de audiencia de Tidama. A su muerte, en 1020, un ejemplar de Solo en el alto cielo fue encontrado en su biblioteca, con signos de haber sido hojeado con frecuencia, aunque sin marca ni anotación alguna. Tidama, fiel a su ética periodística, siempre negó tener noticias ciertas del asunto.

No fue sino hasta 1033, un año después de muerto Tidama, que uno de los nietos de Kalipun Raele reveló que su abuelo había conocido, en parte, su historia. El ingeniero Rhapul se había casado con su prometida, sabiendo que ésta llevaba en su seno un hijo de otro hombre, con la condición de que ambos se apartaran de toda vinculación con su vida anterior. Kalipun Lirime volvió así a su pueblo natal y a su familia y, cuando Rhapul se encontró solo con su hijo, intentó por todos los medios borrar de su mente y de su historia personal su relación con el amigo infiel. Kalipun Raele entró a la Academia Militar por intercesión de Earow, a través de los contactos del hermano de éste con la oficialidad. Si adivinó quién era su misterioso benefactor, no lo dijo a nadie, pero según su nieto, siempre supo que Rhapul era su padre adoptivo y no, como las apariencias lo sugerían, simplemente un hombre que se había negado a darle su apellido y que se había visto cargado con la crianza de un niño sin madre.

Como ocurre en tantísimas otras historias de este tipo, es ya imposible para la ciencia histórica determinar la verdad completa. Sólo nos queda confiar en que nuestra reconstrucción, parcial como no puede evitar ser, haga honor a las personas involucradas y a sus hechos, tanto los mezquinos como los sublimes.

La fuga

§1

Un viento húmedo soplaba bruma en el rostro del perseguidor. El mar a lo lejos era una superficie de basalto quebrado que el sol apenas tocaba. Hacía, increíblemente, frío. Los desconsolados gritos de los voladores eran el único sonido. Shio todavía no había despertado; era día de fiesta y ni siquiera los pescadores habían echado sus redes matutinas. Solo en la playa última del mundo, el viejo sabueso obstinado pensaba, no por primera vez, que sería bueno descansar unos días y volver sobre sus pasos.

Aunque no eran los mismos que en su costa natal, podía distinguir claramente los llamados y los vuelos de las criaturas aladas: por allí, dibujando círculos, un ghilin macho, blanco; cerca, su compañera, gris, o quizá gris claro con motas oscuras (eran voladores grandes pero a esta distancia y con bruma…); por allá, una bandada de sospay de cabeza roja, suspendidos en una corriente y de pronto picando como uno solo, una docena, dos docenas de flechas arrojadas al agua. Cuando se sumergían no podía verlos; era como si se desvanecieran en la bruma. Los ghilin de este mar oriental eran visiblemente mayores que los del oeste y también menos vistosos; el perseguidor había contemplado sus evoluciones en otro amanecer, en Tohsheshuan, casi en la otra punta del mundo, en un día fresco y húmedo como éste, y no le había llamado tanto la atención su envergadura como las puntas de sus alas y sus colas, teñidas de azul y verde y un toque de plata. Aquellos voladores eran fáciles de distinguir, aunque más rápidos para perderse de vista. Estos ghilin del Mar de las Brumas, en cambio, confiaban en su apariencia indistinta.

¿Cuánto de estos voladores habría aprendido el fugitivo? Hacía ya casi cinco novenas que Naram Itoki Dhunsu, apodado (no injustamente, ay) “el Pies Rápidos”, decidiera poner distancia entre sí mismo y la cárcel de Bhandi. Al principio su fuga había sido veloz y colorida; escapando por poco, había pasado sucesivamente por los controles de Lago Kalpe y del río frente a Angura; se había escabullido de emboscadas policiales en el puerto de Tombe y en el de Dhurag con tal fineza y tan inverosímil suerte como pocas veces se viera salvo en las radionovelas baratas de detectives; se lo había visto burlarse de sus perseguidores desde un pico montañoso al sur del lago; y finalmente había robado un barco (incendiando otros dos en el camino) en Estul, desde donde había dejado atrás la Península. El gobierno de Katare no contaba con barcos policiales; el detective Musir Maele Lhutan, nombrado apresuradamente al frente de la partida, se vio obligado a requisar una lancha, para gran descontento de los pescadores, y conoció la desesperación cuando, doblando el Cabo de Sabaōr a toda velocidad pero ya sin combustible suficiente, divisó el barco que llevaba a su presa, con velas blancas, azules y verdes como las alas del ghilin, alejándose serenamente.

Los pescadores de Estul le advirtieron a Musir que Naram no iría muy lejos; el barco robado no estaba preparado para partir, no tenía provisiones a bordo y sus motores eléctricos no estaban cargados. Los barcos a vela no cruzaban nunca el mar abierto desde Katare hasta Bhustan (presumible destino del fugitivo); en esta latitud los vientos le serían desfavorables, y un solo hombre, aún consumadamente hábil, no puede maniobrar un gran velero contra el viento.

La flota mercante del Golfo de Suhkiko se puso, no sin protestas, a disposición de la policía para peinar las costas orientales de Katare. El comisario de policía de Bhandi llamó a su colega en Domoa, cerca de la frontera, y éste a su vez a su conocido en el otro lado; la policía de Bhustan prometió (sin protestas) su total colaboración. Naram no apareció; el barco flotó mansamente hacia el puerto de Domoa una novena después, vacío. Varias personas dijeron haber visto al fugitivo en Kurikula, río arriba de Domoa, abriéndose paso entre los cerros; pero es un rumor común en todo Katare que los montañeses de Kurikula suelen ver, o decir que vieron, a todo tipo de gente perdida, escapada o extraviada, al igual que animales imposibles, cruces de animal y humano y variados monstruos mitológicos, siempre que se les garantice una audiencia.

El detective Musir se despidió de su familia por una temporada y, ante la súbita indisposición de los candidatos a acompañarlo, reclutó a dos rastreadores privados con cierta experiencia indocumentable en caza de humanos, a cuenta de los fondos de la policía. Si le hubiesen preguntado, habría sido capaz de explicar racionalmente —o más bien de racionalizar una explicación de— esta conducta extralimitada, pero en su fuero interno prefería meditar, según una eterna tradición, en términos de total inmediatez: qué hacer dentro de un minuto, dentro de unos segundos, ahora, para que el fin de la persecución se adelantase un minuto, unos segundos. Esta supresión absoluta de la planificación habría parecido un disparate si no fuese por las características del fugitivo, que parecía estar siguiendo —hasta donde Musir podía determinarlo— la misma doctrina. En el desierto no se reservan hoteles. El fugitivo no utilizaba, en apariencia, el teléfono ni las emisoras radiales privadas; no enviaba cartas ni dejaba notas; no arreglaba citas, no pagaba nada por adelantado. Desperdiciaba así oportunidades de desaparecer, a cambio de oportunidades de seguir escapando; el rastro que seguía su perseguidor era siempre tan fresco como mínimo.

Si el detective contase con recursos abundantes, podría plantearse aprovechar esta debilidad del fugitivo, adelantarse a él, tender una trampa ancha y profunda ante cada una de sus vías de escape. Pero el dinero escaseaba, los compañeros lo abandonaban, los colegas miraban a otro lado y el desierto era demasiado ancho y demasiado profundo.

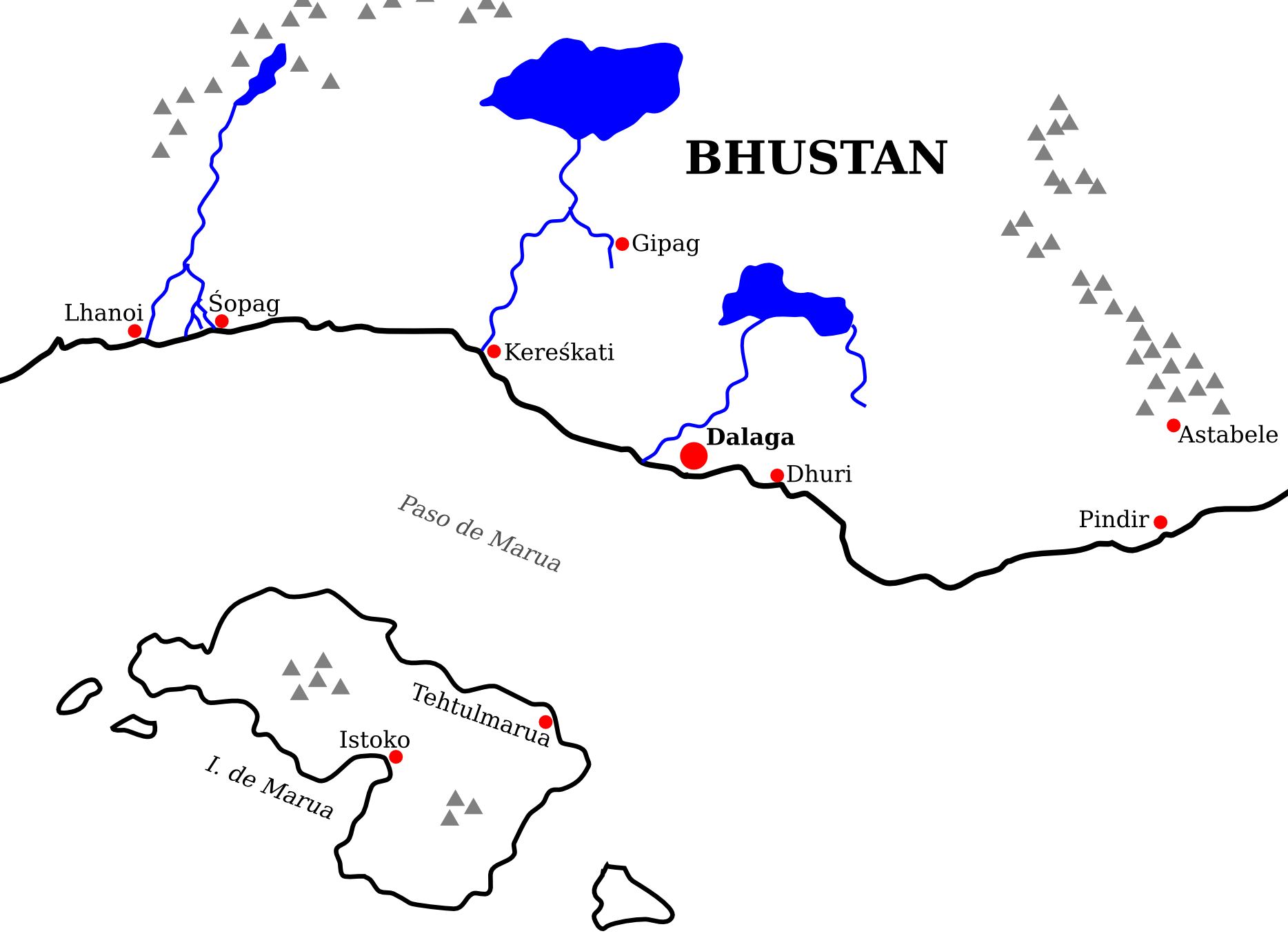

Ya el mismo Bhustan, vecino oriental de Katare, era menos un estado que una federación de pueblos y ciudades. El gobierno central en Dalaga se las arreglaba para mantener los caminos en condiciones y para cobrar un tributo a cada poblado por ese servicio, además del de correo (malo) y el de policía (pésimo). Cuando el verano había sido especialmente tórrido y las cosechas fallaban, no era raro que los cobradores capitalinos fueran echados destempladamente de los pueblos del interior ardiente. Si Naram hubiese decidido acampar en la orilla del Lago Bhuru o al pie de las montañas que lo flanqueaban, a tres días de camino duro desde Dalaga, podría haberlo hecho durante novenas enteras sin temor; un policía solo no podría encontrarlo, y ningún comisario de Bhustan le prestaría al perseguidor extranjero los tres o cuatro hombres necesarios para peinar el terreno con un mínimo de eficacia.

Naram había pasado por Bhustan, de todas maneras, y el rastro no conducía a las montañas. El fugitivo había comprado un pasaje a la Isla de Marua. Qué podría querer allí era un misterio; el detective lo atribuyó a una bravata, a la desesperación o a ambas cosas. Se trataba de una de las rarísimas maniobras calculadas por Naram; poco faltó para que su perseguidor abordara el aliscafo que cruzaba el Paso hasta Tehtulmarua y quedara allí varado durante un día entero. Musir evadió la finta y el fugitivo, alerta, escapó por poco en la dirección opuesta. Musir lo perdió en las orillas, ahogadas de juncos silbones, del Lago Daldebay. La ventaja se estiró y el rastro ya estaba frío cuando, luego de indagar infructuosamente entre los pescadores de perlas de Pindir y los cazadores de rupanga monteses en Astabele, el detective lo encontró nuevamente, con ayuda de esos mismos cazadores, del otro lado de las sierras.

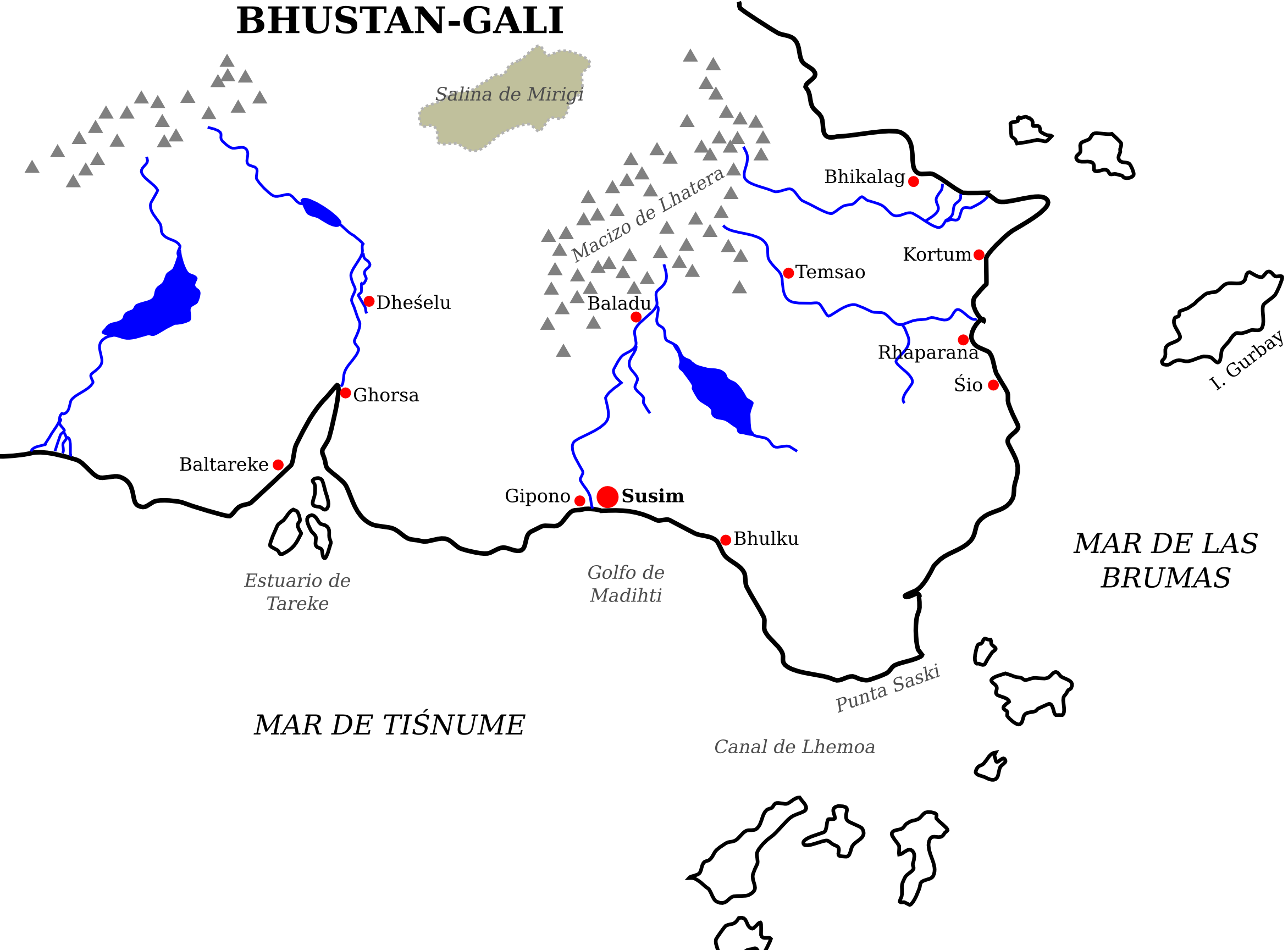

En esta tierra fértil, surcada de ríos y arroyos, la fortuna había vuelto su rostro otra vez al sabueso. Entre las gentes volubles y desconfiadas de Bhustan-Gali no le había sido posible a Naram pasar tan desapercibido como de costumbre. Su rostro singular y su acento extranjero lo habían marcado. Las mareas tempestuosas del perihelio y las tormentas de la estación habían impedido que tomara nuevamente el camino del mar; frente a Susim, en el Golfo de Madihti, casi había encontrado su fin a la vista de su perseguidor. Con un botecito, doblando Punta Saski, había vuelto al desierto, y finalmente había llegado a Shio y se había perdido entre las calles y las brumas de la Joya de Oriente. Pero incluso Shio no era infinitamente grande. Y más allá de Shio, de Rhaparana al norte, de Kortum y de Bhikalag, ¿dónde más podría ir el Pies Rápidos?

Ese pensamiento de final, de límite, de cansancio, volvía ahora con mayor fuerza que nunca al policía de la lejana Katare que miraba al sol levantarse sobre el Mar de las Brumas. En su madurez, aquella estrella anaranjada —que los Fundadores habían llamado Tatari y antes de eso alguna cifra extraña o algún nombre en una lengua de la Vieja Tierra— iba achicharrando de a poco esta otra Tierra. Se acercaba el día en que estas frescas mañanas brumosas en Shio serían un recuerdo. El otoño había llegado a las costas australes del Gran Continente, pero el alba apenas fresca ya dejaba paso a una mañana calurosa. ¿Dónde iría el fugitivo ahora? ¿Robaría un barco otra vez y pondría rumbo a Levante para perderse en el océano inexplorado? ¿Sacaría acaso un pasaje con nombre supuesto y transformaría la cacería en un correr en círculos? El mundo no era tan grande.